Der

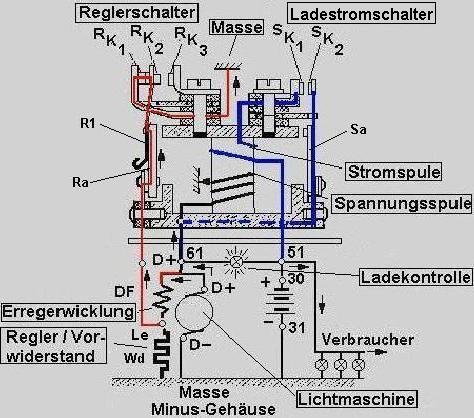

Reglerschalter (Regler) |

|

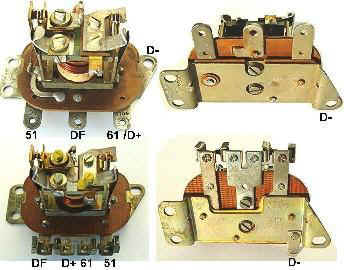

| Die in den DDR-Fahrzeugen eingesetzten

Reglerschalter vereinen in sich den Ladestromschalter, welcher die

Lichtmaschine selbsttätig der Batterie zu- oder abschaltet, und den Spannungsregler, der

trotz wechselnder Drehzahl und Belastung, die Spannung selbsttätig auf den gewünschten

Wert einstellt. |

|

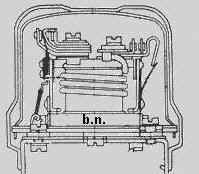

| Für kleine und mittlere Leistung wurden die

Reglerschalter auf die Lichtmaschine aufgebaut. Noch bei den Motorrädern wie z.B. der RT

125 und dem ersten IWL-Roller Pitty, wurden sie in Flachbauform verwendet und zusammen mit

der Zündspule in einem Spulenkasten untergebracht. Später bei den modernen

standardisierten Lichtmaschinen (6 Volt /60Watt) wurden die Regelschalter als

separates Bauteil unter den Verkleidungen am Fahrzeug befestigt. |

|

|

|

Bild anklicken

zum vergrößern |

|

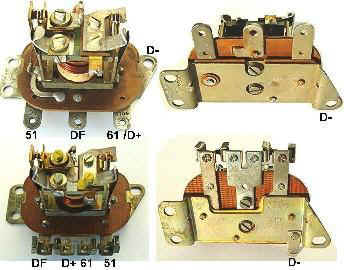

| Es gibt zwei Bauformen der eingesetzten

Reglerschalter. In den IWL-Rollern wurde der Regler (erste Bauart) mit drei

Schraubkontakten verwendet. Anfangs der 60er Jahre kam eine Weiterentwicklung mit vier

Steckkontakten auf den DDR-Zweiradmarkt (z.B. MZ-Motorräder). Da die IWL-Produktion

bekanntlich 1965 endete, finden wir diese Bauform mit vier Kontakten als Ersatz in den

Rollern. Der Aufbau und die Funktion sind im wesentlichen gleich. |

|

|

Aufbau und

Funktion |

Zur Vereinfachung erklären wir

die Funktionsgruppen Ladestromschalter und Spannungsregler

getrennt |

|

|

Der

Ladestromschalter regelt die Verbindung Lichtmaschine- Sammler (Batterie) |

| Bei stehendem oder mit niedriger Drehzahl

laufendem Motor werden die eingeschalteten Verbraucher vom Sammler (Batterie) gespeist.

Die vom Motor angetriebene Lichtmaschine ist von der Kurbelwellendrehzahl abhängig. Bei

niedrigen Drehzahlen liegt die Lichtmaschinenspannung unter der Sammlerspannung. Nimmt

jedoch die Motordrehzahl zu, so steigt die Spannung an, bis sie bei einer bestimmten

Drehzahl mit der Sammlerspannung gleich ist und die Lichtmaschine nun die Stromversorgung

der Verbraucher selbst übernehmen kann. Um zu verhindern, dass sich der Sammler über die

Lichtmaschine entlädt, ist der Schalter so ausgeführt, dass er die Lichtmaschine erst

dann mit dem Sammler verbindet, wenn ihre Spannung etwas höher als die Sammlerspannung

ist. Im Fahrzeug wird der Einschaltvorgang durch das Verlöschen der am Instrumentenbrett

angeordneten roten Ladeanzeigeleuchte sichtbar. |

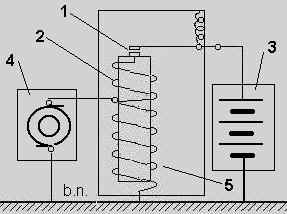

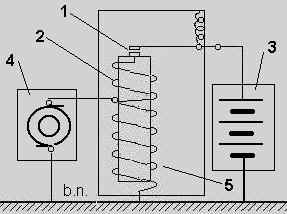

Das Bild zeigt die

Prinzip Skizze eines solchen Schalters, der in der technischen Ausführung mit dem

Spannungsregler zusammengebaut ist. |

|

Prinzip Skizze

des Ladeschalters |

|

|

| 1. Schalterkontakte |

| 2. Stromspule |

| 3. Sammler/ Batterie |

| 4. Lichtmaschine |

| 5. Spannungsspule |

|

|

|

Die Spannungsspule ist unmittelbar zwischen

die beiden Bürsten der Lichtmaschine geschaltet und erhält daher die volle

Klemmenspannung (Bild 1a).

(Bild

1a) (Bild

1a)

|

Arbeitsweise bei voller

Klemmenspannung des Ladestromschalters (schematisch) |

|

|

| Das von ihr erzeugte Magnetfeld wächst mit

ansteigender Spannung und übt eine immer größer werdende Anziehungskraft auf den

Magnetanker aus. Die Rückzugsfeder wird durch die Magnetkraft erst dann überwunden, wenn

die Lichtmaschinenspannung höher ist als die Betriebsspannung. |

|

| In diesem Fall wird der Anker angezogen,

die Kontakte schlagen aufeinander und der Stromkreis zwischen Lichtmaschine und Sammler

ist geschlossen (Bild 1b). |

|

(Bild

1b). (Bild

1b).

|

Stromkreis zwischen Lichtmaschine

und Sammler ist geschlossen |

|

| Der nunmehr über die Stromspule fließende

Strom verstärkt das Magnetfeld der Spannungsspule weiter, so dass der Anker kräftig

festgehalten wird. Ist mit sinkender Motordrehzahl die Lichtmaschinenspannung so weit

abgefallen, dass sie unter der Sammlerspannung liegt, dann wird der Sammler nicht mehr

geladen, sondern es fließt umgekehrt ein Strom vom Sammler zur Lichtmaschine

(Rückstrom). Da die Stromspule jetzt in entgegengesetzter Richtung durchflossen wird,

wirkt ihr Magnetfeld dem der Spannungsspule entgegen (Bild 1c) und schwächt es, so

dass

die Federkraft überwiegt und den Anker zurückzieht. Damit ist die Verbindung zwischen

Lichtmaschine und Sammler wieder unterbrochen. |

|

(Bild

1c) (Bild

1c)

|

Verbindung zwischen Lichtmaschine

und Sammler ist unterbrochen |

|

| Der Spannungsregler hat die Aufgabe, die

Lichtmaschinenspannung trotz wechselnder Drehzahlen auf einen fast gleichbleibenden Wert

zu regeln. |

|

|

Der

Reglerschalter |

|

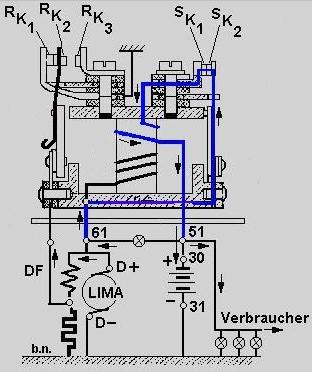

Der Reglerschalter kann in

fünf Schaltungen betätigt werden. |

|

|

|

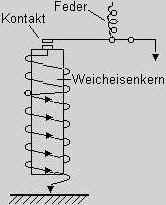

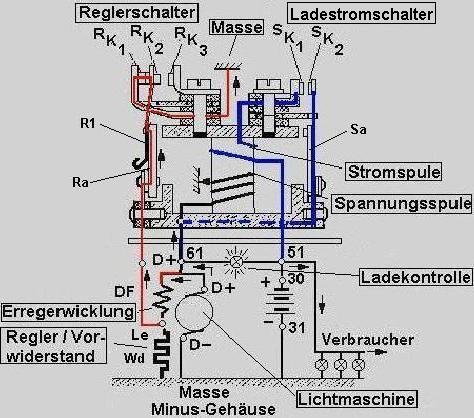

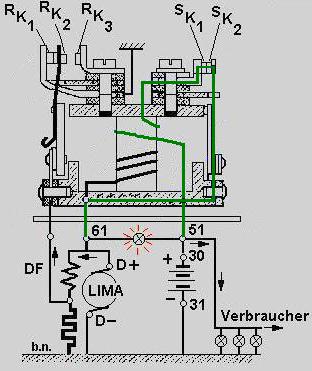

| Bei dem im Bild 1d dargestellten

minusregelnden Reglerschalter sind Ladeschalter und Regler zu einem Bauteil

vereinigt (kombinierter Regler-Schalter). Sie haben einen gemeinsamen Magnetkern, der die

beiden von der Beschreibung des Ladestromschalters bekannten Wicklungen, die Stromspule

und Spannungsspule, trägt. Auf der Stirnseite des Magnetkerns befindet sich eine

rechteckige Platte, deren Schmalseiten je ein Stahlstück, ein Schaltanker,

gegenüberliegt. Die beiden Anker sind mittels Blattfedern beweglich am unteren

Quer joch

befestigt. Nach oben sind die Blattfedern verlängert und werden durch zwei Bügel nach

außen gespannt, so dass sie die Anker mit einer bestimmten Vorspannung vom Magnet

wegziehen. Durch Nachbiegen der Bügel kann in der Spezialwerkstatt die Federkraft

verändert werden. Der rechte Anker Sa gehört zum Ladeschalter, der linke Ra zum Regler.

Am Schalter stehen sich ein fester Kontakt Sk l und ein mit dem Anker

verbundener beweglicher Kontakt Sk 2 gegenüber. Der Regler hat zwei Kontaktpaare, deshalb

Zweikontaktregler. Zwischen zwei festen Kontakten Rk l und Rk 3 liegt der mit dem Anker Ra

verbundene Doppelkontakt Rk 2. In Ruhelage ist das äußere Kontaktpaar des Reglers

geschlossen, Rk 2 an Rk 1. Die Spannungsspule ist so geschaltet, dass sie in jedem Falle

bei Betrieb der Lichtmaschine deren volle Klemmenspannung erhält, während in der

Stromspule erst dann Strom fließt, wenn die Schalterkontakte geschlossen sind. Dabei wird

je nach Stromrichtung (Lade- oder Rückstrom) die Wirkung der Spannungsspule unterstützt

oder abgeschwächt. |

|

| Die Bügelfeder des Reglers mit dem Anker Ra

und der Doppelkontakt Rk 2 sind isoliert angebracht und mit den Anfängen der Erregerspule

sowie des Regler Widerstandes Wd verbunden. Der linke Reglerkontakt Rk1 liegt an Masse,

desgleichen auch das Ende des Regler Widerstandes Wd. Der rechte

Reglerkontakt ist über

die Befestigungsschraube mit dem Magnetkern, der am Pluspol der Lichtmaschine

angeschlossen ist, leitend verbunden. |

|

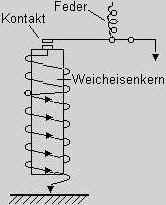

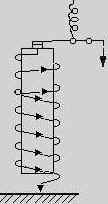

| Das Prinzip der Spannungsreglung besteht

darin, dass die durch Drehzahl- und Belastungsschwankungen hervorgerufenen

Spannungsunterschiede durch entsprechende Veränderung des Erregerstromes ausgeglichen

werden. Dies geschieht mittels elektromagnetischer Schnellregler, die bei zu hoch

ansteigender Spannung das Erregerfeld schwächen, indem sie in rascher Folge einen

Widerstand abwechselnd in den Erregerstromkreis einschalten und ihn dann wieder

überbrücken (ausschalten) oder die Erregerwicklung kurzschließen. Zwecks Kühlung ist

der Reglerwiderstand häufig frei unter dem Gehäuse des Reglerschalter angebracht. |

|

| Der Regler liegt im Erregerstromkreis

entweder vor der Erregerwicklung, d. h. zwischen dieser und der Plusbürste des Ankers

(plus-regelnd) oder hinter der Erregerwicklung, d. h. zwischen dieser und dem

Anschluss an

Masse (minus regelnd). |

|

| Es gibt eine Vielzahl verschiedenartigster

Regler Ausführungen, die aber alle nach dem gleichen Grundprinzip arbeiten. Es ist

der sogenannte Zweikontaktregler. |

|

|

Im

folgenden nur die 5 Arbeitsweisen eines Reglers |

|

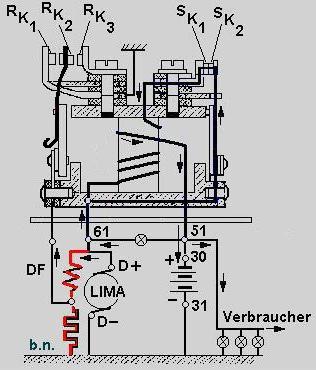

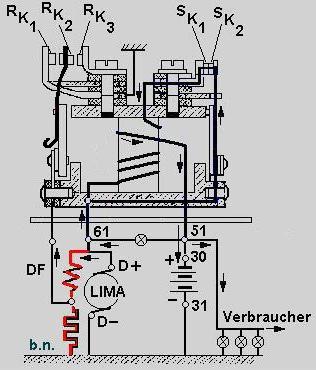

1.

Lichtmaschine läuft mit niedriger Drehzahl |

Ladestromschalter

|

| Blau gekennzeichnet ist die unterbrochene

Verbindung des Pluspols der Lichtmaschine mit dem Bordnetz (Ladeschalter ist geöffnet). |

| An Klemme 51 des Reglers plus-Leitung zum

Zündschloss) liegt deshalb die Batteriespannung an. |

| Da an Klemme 61 die niedrigere

Lichtmaschinenspannung anliegt, fließt Strom von Klemme 51 nach 61. |

| Die dazwischen befindliche

Ladekontrollleuchte brennt. |

|

Reglerschalter |

| Der Erregerstromkreis ist rot

gekennzeichnet. |

| Die Kontakte RK1 und RK2 sind verbunden. |

| Somit ist die Erregerwicklung direkt

zwischen den Bordplus (kommt im Moment über die Ladekontrolle) und Masse geschaltet. |

| Die Lichtmaschinenspannung ist noch sehr

niedrig |

|

| . |

|

|

|

Anmerkung: |

| Die Verbindung zwischen Klemme 51 und 61

am Regler geht über das Zündschloss (sonst würde die Ladekontrolle brennen, bis die

Batterie leer ist). Von Klemme 51 führt der Bordplus zum Zündschloss. Dort geht es von

15/54 ( Zündung, Bremslicht, Ladekontrolle ) weiter zur Ladekontrolllampe. Die Lampe ist

dann direkt mit Klemme 61 verbunden. |

|

|

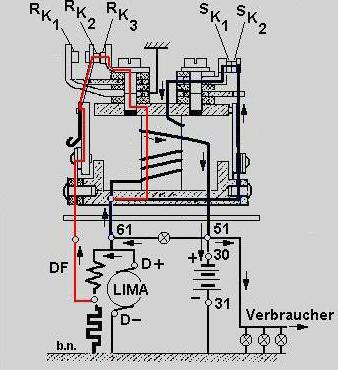

2.

Lichtmaschine läuft mit gesteigerter Drehzahl |

Ladestromschalter

|

| Wenn bei gesteigerter Drehzahl die von der

Lichtmaschine erzeugte Spannung für die Stromversorgung ausreicht, ist die Stärke des in

der Spannungsspule erzeugten Magnetfeldes so groß, dass der Ladeschalter schließt (SK1

und SK2 sind verbunden). |

Die blaue Verbindung zwischen

Lichtmaschinenplus und Bordnetz ist geschlossen. Da jetzt ein Strom durch die Stromspule

fließt, wird das Magnetfeld der Spannungsspule verstärkt und der

Ladestromschalter festgehalten. |

| An Klemme 51 und 61 liegt jetzt dieselbe

Spannung an und ist es fließt deshalb kein Strom mehr (die

Ladekontrollleuchte erlischt). |

| Da an Klemme 51 Plusleitung zum

Zündschloss) nun die Lichtmaschinenspannung

anliegt, werden alle Verbraucher von der Lichtmaschine gespeist und die Batterie geladen.

|

|

|

Reglerschalter

|

Im

Erregerstromkreis hat sich nichts verändert. |

Anmerkung: |

Wie jetzt zu erkennen ist, ist das

Metallgerüst des Reglerschalters mit dem Pluspol der Lichtmaschine verbunden.

Es muss daher von der Reglerbefestigung und dem Rahmen des Fahrzeuges isoliert sein

(Masse). |

|

|

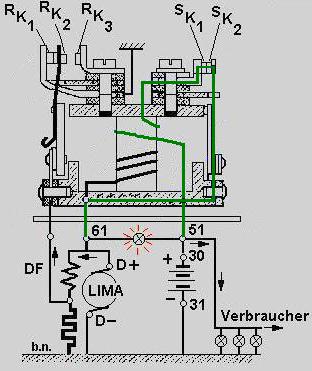

3.

Lichtmaschinendrehzahl steigt weiter |

|

Ladestromschalter |

Da die

Lichtmaschinenspannung steigt, bleibt auch das Magnetfeld von Spannungs- und Stromspule

stark und der Ladestromschalter geschlossen. |

|

Reglerschalter |

Die Lichtmaschinenspannung

wird durch die höhere Motordrehzahl zu hoch. Dies führt dazu, dassdas durchdas durch Spannunns-

und Stromspule erzeugte Magnetfeld den beweglichen Kontakt RK2 so anzieht,-

und Stromspule erzeugte Magnetfeld den beweglichen Kontakt RK2 so anzieht,

dass dieser

weder Kontakt zu RK1 noch zu RK3 hat. Die direkte Masseverbindung ist also unterbrochen

und der Erregerstrom fließt stattdessen über den Regler- widerstand (dieser ist zwischen

Erregerwicklung und Masse). |

| Da der Erregerstrom dadurch schwächer

wird, wird die Lichtmaschinenspannung gedrosselt. |

|

|

|

4.

Lichtmaschinendrehzahl ist sehr hoch |

Ladestromschalter |

| Da die Lichtmaschinenspannung hoch ist,

bleibt auch das Magnetfeld von Spannungs- und Stromspule stark und der Ladestromschalter

geschlossen |

|

Reglerschalter |

| Das Magnetfeld von Spannungs- und

Stromspule ist durch die hohe Lichtmaschinenspannung so stark, dass der bewegliche Kontakt

RK2 mit RK3 verbunden ist. Da RK3 mit D+ verbunden ist, wird die Erregerwicklung

kurzgeschlossen (im Bild rot gestrichelt dargestellt). Die Lichtmaschine liefert dann

theoretisch keine Spannung mehr.

|

|

|

|

|

5.

Lichtmaschinendrehzahl sinkt stark ab |

(Die

Lichtmaschinenspannung niedriger als Batteriespannung) |

|

Ladestromschalter |

Da die

Lichtmaschinenspannung unter der Batteriespannung liegt, fließt jetzt Rückstrom (über

den Ladeschalter) von der Batterie über die Lichtmaschine (blaue Pfeile). |

| Da sich dadurch das Magnetfeld in der

Stromspule umkehrt und damit das ohnehin schwache Magnetfeld der Spannungsspule

abschwächt, wird der Ladeschalter jeden Moment öffnen. |

|

Reglerschalter |

Das Magnetfeld von

Spannungs- und Stromspule ist durch die niedrige Lichtmaschinenspannung schwach und die

Erregerwicklung erhält wieder die volle Bord-Spannung.

|

|

Anmerkung:

|

| Die Ladekontrolle leuchtet erst, wenn der

Ladestromschalter geöffnet ist, da die Lampe einen Widerstand darstellt. |

|

|

| Aus den fünf beschriebenen Regelvorgängen

sollen die zwei wesentlichen Merkmale hervorgehoben werden: |

|

| 1.Die Spannungsregelung der Lichtmaschinen

erfolgt durch Reglung des Erregerstromes. Damit wird eine annähernd

konstante Spannung induziert. |

|

| 2.Die Reglung erfolgt bei der

beschriebenen Bauart in zwei Stufen: |

|

| Der Erregerstrom wird entweder durch einen

eingeschalteten Widerstand

geschwächt oder die Erregerwicklung wird kurzgeschlossen, so

dass keine Spannung induziert wird. |

|

|

| Die Teilung der Reglung gestattet die Reglung

über einen großen Drehzahlbereich sowie einen kleinen Regelwiderstand. Außerdem sind

diese Regler verhältnismäßig unempfindlich gegen Erschütterungen. |

|

|

| Die IKA-Reglerschalter arbeiten nach dem

Prinzip der nachgiebigen Spannungsreglung. Bei der Beschreibung der fünf Schaltstellungen

ist zwecks Vereinfachung dieses Prinzip noch nicht erwähnt worden. |

|

| Wird die Magnetspule des Reglers lediglich

durch die Klemmenspannung der Lichtmaschine beeinflusst, so kann es vorkommen,

dass bei

entladenem Sammler ein unzulässig hoher Ladestrom fließt, wodurch Lichtmaschine und

Sammler geschädigt werden. Dies wird verhindert, indem sich die Lichtmaschinenspannung

der Sammlerspannung „nachgiebig" anpasst. Zu diesem Zweck befinden sich

Spannungsspule und Stromspule auf einem gemeinsamen Magnetkern. Dadurch ergänzt die

Stromspule die Wirkung der Spannungsspule in der Weise, dass sie bei Entnahme eines

starken Stromes das Magnetfeld verstärkt, wodurch der Regler genauso anspricht, als wenn

die Spannung zu hoch angestiegen wäre. Die Folge ist, dass die Spannung sinkt. Fließt

hingegen nur ein schwacher Strom, dann beeinflusst dieser das Magnetfeld kaum, und der

Regler regelt auf höhere Spannung. Weil die Spannung bei Belastung nachgibt, spricht man

von „nachgiebiger Reglung". |

|

| Erläuterung: |

| Die Spannung der Lichtmaschine schwankt in

engen Grenzen, und zwar unabhängig von der Drehzahl, jedoch abhängig von der

Stromaufnahme des Sammlers und der Verbraucher. |

|

| Die Stromstärke passt sich der Stromaufnahme

der Verbraucher bis zu einem für den entladenen Sammler unschädlichen Höchstwert an. |

|

|

Zusammenfassung

der Aufgaben des Regelschalters: |

| 1.Die Lichtmaschinenspannung soll bei allen

Drehzahlen fast gleichbleibend sein. Bei zu kleiner Spannung leuchten die Lampen zu

schwach, bei zu hoher Spannung brennen sie durch. |

| 2.Bei stehendem oder langsam laufendem Motor

muss die Lichtmaschine vom Sammler getrennt werden, da sich bei kleiner

Lichtmaschinenspannung die Batterie über die Lichtmaschine entladen würde. |

| 3.Der Sammler soll stets

gut und schonend geladen werden. Eine leere Batterie ist mit

hoher Stromstärke, eine volle jedoch mit kleinem Ladestrom aufzuladen. |

| 4. Auch mit ausgefallenem Sammler sollte

der Fahrbetrieb notfalls noch möglich sein. |

|

|

| Tipps zum 6 Volt Regler |

|

| Probleme bei dem mechanischen Regler

können erkennbar sein durch |

|

> Schlechtes Startverhalten,

Zündaussetzer, schwaches Licht und defekter Batterie < |

Ursachen können sein |

| - Schaltkontakte verschmort durch zu hohen

Dauerverbrauch (zu viel Verbraucher angeschlossen) |

| - der Kontakt D+ kann an der Lima oder am

Regler defekt sein (Kabelverbindungen) |

| - falsch angeschlossene Batterie (Pole vertauscht) |

| - zu hoher Leerlauf, schaltfaul, der Motor

wird zu hoch gedreht |

| - Reglerwiderstand defekt (Masseschluss) |

| - Feldwicklungsschluss (Masseschluss) |

| - unsachgemäßes Aufsetzen der Alu-Schutzkappe

(Kontakte verbogen oder Masseschluss) |

|

|

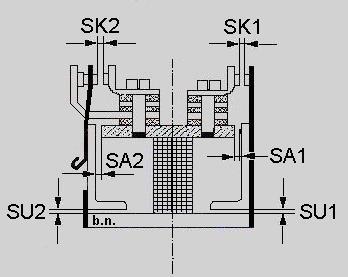

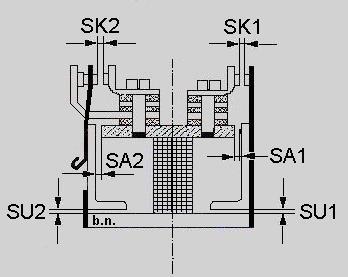

Tipp Nr. 1 |

Prüfen der

mechanischen Einstellung des Regelschalters |

|

Kontaktabstand

in mm |

| SK1-Schalterkontakte |

0,4 |

| SK2-Regelkontakte |

0,3...0,4 |

| SU1-Schalteranker |

0,5 |

| SU2-Regelanker |

0,5 |

| SA1-Schalteranker |

0,8...1,0 |

| SA2-Regelanker |

0,9...1,1 |

|

|

|

Tipp Nr.

2 |

Prüfen der

Spannung |

| Hinweis: |

| Ein Einstellen des Reglers bedarf mehrerer

Kenntnisse. Aus diesem Grund wird in vielen Handbüchern z.B. von MZ eindringlich auf

Fachwerkstätten hingewiesen. Auch heute noch gibt es für diese Arbeit Fachleute unter

den Oldtimer-Schraubern und alt eingesessenen

Kfz-Werkstätten. Wenn der Regler

nicht richtig schaltet, macht das Fahren keinen Spaß. |

| Beachte: Die Kontakte niemals mit einer

Feile bearbeiten, denn es sind extra gehärtet Oberflächen |

| Eingestellt wird ein Regler an einer einwandfreien

und typengerechten Lichtmaschine. Am besten auf einem Prüfstand auf dem eine Drehzahl von

0 bis ca. 6000 U/min kontinuierlich regelbar ist. |

| Die mechanische Grundeinstellung ist unter Tipp

1 ersichtlich. |

| Daraus sollten folgende Spannungen resultieren und

sind gegebenenfalls durch Nachregulieren zu erreichen: |

| - Einschaltspannung :

6,5 - 6,9 Volt |

( Lima unbelastet > keine

Verbraucher, Batterie abgeklemmt) |

| -Ausschaltspannung :

5,4 - 6,2 Volt |

| - Spannung bei Nennbelastung : 6,2 - 6,8

Volt |

( Motordrehzahl 18000- 2200 U/min

Belastung 10 A/ Abblend- Schluss- Stopplicht an, Batterie angeschlossen) |

| -Nennbelastung:

6,8 - 7,2 Volt bei 4000 U/min wenn mit Licht gefahren wird |

|

Wer sich dennoch am Regler

versuchen möchte |

| Dies wird am besten mit einem Spanungsmessgerät

für den Messbereich 0...8 Volt mit einer Skaleneinteilung von max. 0,2 Volt gemessen

Die 6 Volt Lichtmaschine der IWL- Roller und MZ Motorräder erzeugt im Leerlauf 6,4

bis 6,8 Volt. Damit die Lichtmaschine nicht schon im Leerlauf abriegelt, soll die

Abregelspannung mindestens 0,2 Volt darüber liegen. Dies bedeutet bei einer

Leerlaufspannung von 6,5 Volt muss der Regler bei 6,7 - 6,9 Volt

ab regeln. Zum

Überprüfen auf dem Vielfachmessinstrument "Volt" einstellen, Motor an und die

Drehzahl leicht erhöht. Geht die Spannung über 6,9 Volt, muss die Vorspannung des

Kontakts korrigiert werden. Dazu die Blechlasche, die gegen das Federstahlblech drückt

ein wenig nach oben bzw. innen nachbiegen. Bei mehr als 6,9 Volt wird die Batterie

überladen und kann überkochen. Wenn die Spannung unter 6,7 Volt bei hoher Drehzahl

bleibt, ist die Vorspannung des Kontakts zu gering und muss stärker eingestellt werden.

Die Blechlasche, die gegen das Federstahlblech drückt ein wenig nach unten

bzw. außen

nachbiegen. Die Abriegelspannung liegt hier bei 6,7 bis 6,9 Volt. Diese Arbeit bedarf

vieler Geduld und wenn alles nichts wird, könnte auch noch ein Fehler an der Lima sein.

z.B. Schleifkohlen abgelaufen (nicht weniger als 9 mm Länge), Druckfeder an den

Schleifkohlen lose, Kohlebürsten hängen, Lichtmaschinenleistung durch Verschmutzung des

Kollektors oder Kurzschluss in der Erregerwicklung herabgemindert, .Kabel defekt,

Widerstand auf der Lima durchgebrannt o.ä. |

|

|

Tipp Nr. 3 |

Umrüsten auf einen

Elektronikregler |

|

| Vorteil: Er sorgt für eine gleichmäßige

Batterieladung, was sich auf die Alltagstauglichkeit der ganzen elektrischen Anlage

auswirkt. |

|

Hier zwei der vielen

Elektronikregler, die es auf den Markt gibt. |

|

|

|

| > Oldtimerteile-Hasse.de < |

> Powerdynamo.de

// VAPE. eu< |

|

Beachte: |

Bei den Elektronikregler ist es

wichtig, den Vorwiderstand zu entfernen |

|

|

|

|

| Quellen: Buch

„Fachkunde für Kraftfahrzeugschlosser“ von 1961, MZ-Schrauber Bücher, |